濱岡行政書士事務所は建設業の許可を専門とする行政手続き事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL 06-6796-1406

〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20日野上ビル4階

経営事項審査申請

| 経営事項審査とは? |

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。建設業法第27条の23

この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。

このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。

この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから建設業法により建設業許可にかかる許可行政庁(大阪府の場合は大阪府庁です。)が審査を実施することとされています。

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。例えば、平成23年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(平成24年3月31日)を迎えると、平成24年4月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

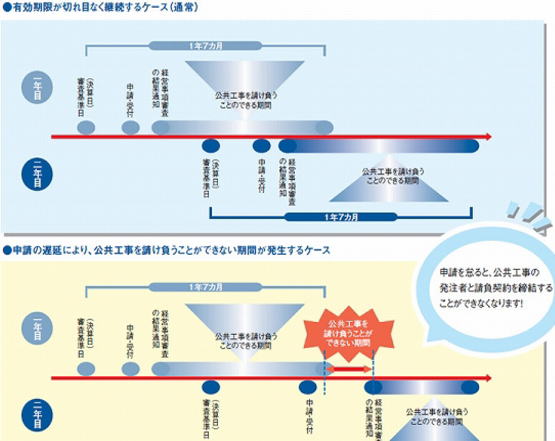

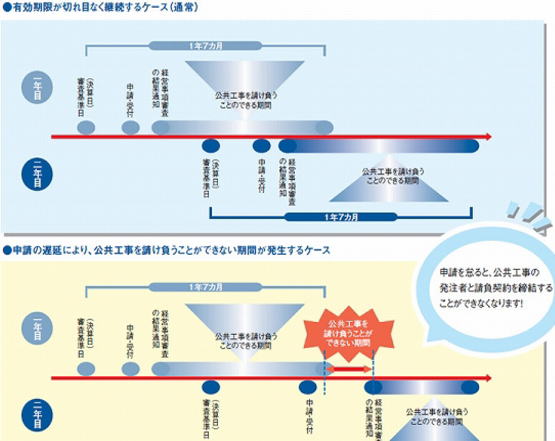

経営事項審査の申請の翌月末に、経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書というものが府庁より到達します。公共工事の受注をする場合の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月の間です。審査基準日とは、会社等の決算日です。

経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください)

注意!!この期間に、直近の決算について経営事項審査の申請を行い、新たな結果通知書の交付を受けないと有効期間に空白が生じることとなります。

客観的事項全体にかかる数値である「総合評定値(P)」の算出及び各審査項目ごとのウェイト等は、以下のようになっています。

※関西圏の場合は「関東」より「近畿」と読み替え

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。建設業法第27条の23

この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。

このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。

この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから建設業法により建設業許可にかかる許可行政庁(大阪府の場合は大阪府庁です。)が審査を実施することとされています。

| 審査基準日 |

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。例えば、平成23年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(平成24年3月31日)を迎えると、平成24年4月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

| 有効期間 |

経営事項審査の申請の翌月末に、経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書というものが府庁より到達します。公共工事の受注をする場合の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月の間です。審査基準日とは、会社等の決算日です。

| 期限切れにならないためには |

経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください)

注意!!この期間に、直近の決算について経営事項審査の申請を行い、新たな結果通知書の交付を受けないと有効期間に空白が生じることとなります。

| 総合評定値(P)の算出方法等 |

客観的事項全体にかかる数値である「総合評定値(P)」の算出及び各審査項目ごとのウェイト等は、以下のようになっています。

| 申請手順 |

※関西圏の場合は「関東」より「近畿」と読み替え

shop info店舗情報

濱岡行政書士事務所

〒547-0044

大阪市平野区平野本町5-14-20

日野上ビル4階

TEL 06-6796-1406

FAX 06-6796-1407